Questa espressione mette in evidenza l’originalità e le caratteristiche di rottura consapevole nei confronti del passato con la quale filosofi, letterari e in genere uomini di cultura nel corso del ‘700 amavano descrivere la propria epoca.

Con il termine “Illuminismo” essi intendevano significare genericamente qualunque forma di pensiero di tipo razionalista che possa “illuminare” la mente degli uomini, ottenebrata da secoli caratterizzati da ignoranza e superstizione, servendosi della critica, della Ragione e dell’apporto della scienza.

Questo nuovo “Spirito del Secolo” fu un fenomeno che coinvolse tutto il continente europeo e nordamericano, ma trovò specialmente in Francia la sua culla.

Il Regno di Francia infatti, oltre ad essere la Nazione di gran lunga più popolosa d’Europa e quella in cui il tasso di alfabetizzazione era più diffuso tra le masse, aveva un ceto borghese evoluto e particolarmente colto.

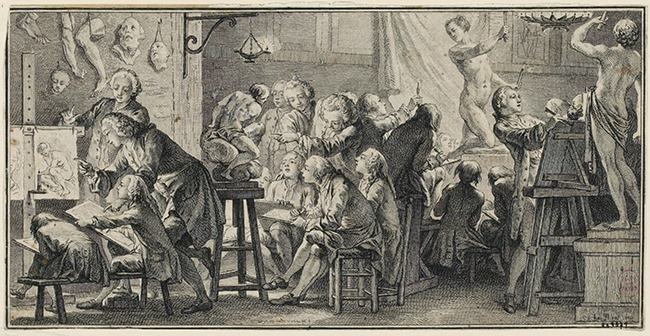

Una caratteristica funzione sociale e politica venne svolta nel Secolo dei Lumi dai salotti letterari, una tradizione culturale già presente dai tempi di Luigi XIV. Incontri di questo tipo erano organizzati da membri dell’alta borghesia o dell’aristocrazia riformista che erano soliti invitare in casa loro intellettuali più o meno noti per conversare e discutere su temi d’attualità o argomenti di particolare interesse letterario, filosofico e anche politico.

La diffusione delle opere a mezzo stampa, in una popolazione particolarmente istruita e avvezza alla lettura, contribuì a diffondere ampiamente il pensiero dei nuovi autori: Montesquieu, Voltaire, Diderot, d’Alembert e Rousseau divennero rapidamente i nuovi maestri di una borghesia “illuminata” e pienamente consapevole di sé, trovando numerosi supporti anche all’interno dell’aristocrazia e del clero.

Emblematica, da questo punto di vista, è l’avventura dell’Enciclopedia: il corposissimo testo-simbolo di quest’epoca, diretto da Diderot e d’Alembert, vide all’opera i più grandi pensatori del tempo, impegnati nel tentativo di far circolare lo scibile umano.

I temi politici di tolleranza, uguaglianza e libertà, intesi come valori naturali ed universali, si fecero presto strada nel sentire comune, contribuendo ad influenzare e ridisegnare profondamente l’Occidente per come lo conosciamo oggi, partendo proprio dalle vicende interne del Regno di Francia, che il Secolo dei Lumi stravolse sotto ogni punto di vista.

Il 1° settembre 1715 moriva, all’età di 77 anni e dopo ben 72 anni di Regno, Luigi XIV, il Re Sole. Il delfino destinato a succedergli era il suo nipotino di soli cinque anni, incoronato sovrano di Francia con il nome di Luigi XV nella cattedrale di Reims il 25 ottobre 1722, dopo una reggenza del Principe d’Orleans. Anche dopo la reggenza, data la giovane età e l’indole alquanto riservata del sovrano, gli affari di Stato furono amministrati direttamente dal cardinale Fleury, suo precettore, praticamente fino alla morte dell’alto prelato avvenuta nel 1743.

A questa data Luigi XV manifestò l’intenzione di governare in prima persona ottenendo, almeno nella fase iniziale, grandi consensi da parte del popolo, che arrivò a tributargli l’appellativo di “Beneamato”. Con il passare degli anni però la sua debolezza nel prendere decisioni e l’intrigante e costante presenza delle sue amanti, tra cui la potentissima a corte Madame de Pompadour, ne fecero crollare la popolarità.

Grazie al matrimonio con la principessa Maria Leszczyńska, figlia dell’ex re di Polonia Stanislao Leszczyński, da cui ebbe dieci figli, la Francia acquisì la regione della Lorena. Questo fu però l’unico successo ottenuto in politica estera, in quanto la sconfitta francese nella guerra dei 7 anni (1756-1763) portò all’estromissione delle colonie francesi nel Nord America e in India, a beneficio della rivale Inghilterra.

Il rovesciamento delle tradizionali alleanze europee, con l’inedita coalizione tra Francia e Austria contro Prussia e Inghilterra proprio nel periodo della guerra dei 7 anni, portò all’avvicinamento tra le casate nobiliari, storicamente antagoniste, dei Borbone e degli Asburgo; alleanza suggellata dal matrimonio tra la giovane principessa d’Austria Maria Antonietta e il delfino di Francia, futuro Re, Luigi XVI.

Sul piano interno ogni tentativo di riforma venne bloccato sul nascere dallo scontro tra lo stesso sovrano e i Parlamenti del Regno (che in Francia non erano assemblee elettive, come il nome può far supporre, ma corti giudiziarie con il compito di ratificare le leggi centrali sui territori) e il governo si troverà costretto all’immobilismo anche nelle tensioni, di carattere religioso, che contrapponevano aspramente gesuiti e giansenisti, con aristocrazia, clero e borghesia schierati su fazioni opposte e spesso inconciliabili.

La Francia del 1765 era un calderone ribollente, tra laceranti tensioni interne e rivendicazioni di carattere economico e sociale, a cui si aggiungeva una profonda frustrazione dell’orgoglio nazionale per le conseguenze della sconfitta militare e per aver perso il rango di prima potenza mondiale e coloniale a tutto vantaggio dell’odiata Inghilterra.

Nel corso del ‘700 in Francia si susseguirono sul trono tre sovrani: nei confronti di due di loro, in occasione della propria morte, il popolo non lesinò festeggiamenti tanto che i funerali vennero celebrati di nascosto per evitare il pubblico dileggio.

Il terzo Re, Luigi XVI, venne ghigliottinato sul patibolo accusato di alto tradimento. Ogni regnante era stato incoronato tra acclamazioni e scene di giubilo, salvo poi finire sempre con un crollo drammatico di popolarità, fino al tragico epilogo di fine secolo.

Quali le cause di tutto questo?

La Francia del XVIII secolo era senza dubbio la Nazione più avanzata d’Europa secondo tanti punti di vista, quella in grado di produrre più ricchezza, con la maggior popolazione, con la percentuale più alta di alfabetizzazione, potenza militare e coloniale di prim’ordine a livello globale.

Sotto questa patina però si nascondeva un’altra verità: la Francia, fin dalla morte Luigi XIV, stava attraversando un periodo di crisi politica ed economica, aggravata dalle continue guerre per raggiungere l’egemonia continentale e mondiale, tra l’altro quasi tutte malamente perdute. Il governo del Regno aveva assunto la forma della monarchia assoluta: il Re governava da solo, senza ausilio di parlamenti o altri corpi intermedi e l’alta e media nobiltà da tempo era stata ridotta a vivere nel lusso e nello splendido isolamento della Reggia di Versailles, abbandonando di fatto i propri possedimenti e slegandosi sempre più dai propri territori d’origine.

Veniva così meno il radicamento territoriale che aveva per secoli costituito la vera e propria fonte di legittimazione del potere aristocratico.

Oltre alla stagnazione economica, il problema politico principale nel corso del ‘70 era anche la crisi finanziaria che attanagliava storicamente la corona.

Il sistema fiscale francese, ai tempi dell’Ancién Regime, era fortemente iniquo: il 5% più ricco della popolazione, costituito dal clero e dalla nobiltà, era sostanzialmente esentato da ogni tipo di imposta, mentre il restante 95% della popolazione (borghesi, artigiani, commercianti manovali e contadini, che insieme costituivano il “Terzo Stato”) veniva vessato da tasse sempre più gravose e ritenute ingiuste.

La monarchia, pur potendo contare sulla forza assoluta dello Stato, aveva sempre meno la forza e il prestigio per imporre quelle riforme drastiche ma necessarie e i soldi per le spese militari e il sostentamento dell’esigente corte di Versailles aveva ridotto il Regno ad indebitarsi per cifre da capogiro, che divennero insostenibili già a partire dalla metà del secolo. La denuncia nei confronti di una ripartizione fiscale ingiusta e degli sprechi nella spesa pubblica, unita ad un’insofferenza sempre più diffusa verso lo stesso sistema di governo del Paese, trovava nella diffusione delle idee degli illuministi una ragione filosofica e materiale di rivendicazione sociale e politica. La critica all’assolutismo e al dispotismo, oltre alla divulgazione degli ideali di tolleranza, uguaglianza e libertà (intesi come valori naturali ed universali appartenenti “di diritto” ad ogni uomo) si fecero presto strada nel sentire comune, influenzando la società francese sempre più nel profondo.

Sulla Francia del 1765 si allungavano già lugubri ombre crepuscolari: quelle di un mondo sul baratro della sua tragica fine.

Il Gévaudan, attualmente parte della regione dell’Occitania, è il nome di una provincia francese dell’Ancient Régime e come tale mantenuto fino alla Rivoluzione francese. Una vivida e suggestiva descrizione di quelle marche della Francia centro-meridionale ci viene restituita da una testimonianza dell’epoca, quella di François Antoine, Gran Portatore di Archibugio del Re:

“Non ci sono che poche cittadine o borghi nel Gévaudan, lontani quasi tutti gli uni dagli altri; i principali centri abitati sono solamente dei villaggi, con molte frazioni o case isolate; lo stesso è nell’Auvergne, provincia limitrofa. Le cittadine o i borghi sono poste nei valloni, così come i villaggi più abitati; gli altri luoghi sono sui pendii delle montagne, alcuni sulla cima di quelle meno elevate, perché quelle più elevate non sono abitate affatto a causa del rigore del clima e della sterilità del suolo. Gli abitanti del Gévaudan e quelli della parte dell’ Auvergne che confina con esso, da quello che fino ad ora abbiamo avuto l’opportunità di vedere, sono in generale molto poveri.

La principale sussistenza di quelli che abitano i luoghi di queste due provincie che percorriamo sono i prodotti derivati dall’allevamento. I pascoli e le praterie che vi si trovano permettono alla gente di tenere le poche bestie, soprattutto mucche, che danno loro il latte di cui si nutrono. Senza questa risorsa, essi non potrebbero sopravvivere perché questi terreni producono solamente della segale in scarse quantità e la gente è anche obbligata a vendere una parte del raccolto per fare fronte ad altre necessità.

È nella zona nella quale la bestia feroce o i lupi hanno la loro dimora attualmente e dove appunto io e le mie guardie abbiamo stabilito la nostra principale sede che si trovano riunite tutte le difficoltà del paese di cui ho appena fatto la descrizione e non credo che sia possibile in un altro cantone trovarne di più grandi. Il tutto rende insufficienti i mezzi e le risorse che abbiamo avuto finora, sebbene facciamo uso di tutto ciò che ci è possibile.

Il popolo, per la verità, non è capace di fare battute ma è della migliore volontà, si raduna al primo avvertimento che facciamo e sta migliorando.”